本來,這篇東西應該很早前就應該放出來。一直想寫卻不知道從哪個方面入手。想說的東西很多,卻抓不到頭緒。當它誕生出第三期的時候,邏輯看的更清楚,單純以一個用戶的角度看,單純以一個設計者的角度看,單純以一個需求方角度看........是的,是個溝通與思考的過程,像我給設計的定位:“一群在黑夜里閃著微光的人”。

對了,它好像還有一個姐妹,早出生一點,發育的不算良好。卻為后來者提供了更多可能和進一步深入的機會。《閱讀&配色——"娛樂毀三觀"設計思考》,過往的東西不一定就沒有任何意義,就像我們在不斷與客戶溝通的過程里能產生越來越多有趣的主意,而這些屬于自己的文字和作品,似乎也是一種不斷溝通的過程。這是主體變成了“過去的自己,現在的自己,將來的自己.......更多的自己”。

原型階段的溝通:

原型重要么?真的蠻重要。通過下圖的對比能看出優秀的原型對設計師的促進作用,最起碼你能了解大致的方向,最后要做只是通過視覺手段將這種關系賦予良好的用戶體驗。組織更有有效的閱讀順序,以及更有趣的體驗。不過初始的前期溝通也是相當重要。

編輯:“嘿,哥們。我們要做個欄目,ue已經畫出來了,看你什么時候接一下”

我:“哦,我手頭好多單啊。等等,先處理完那些東西”

編輯:“嘿,我這個很簡單的。畫的原型圖也很清晰,你就先看看,提點意見。”

這時候就不太好推脫,勉為其難看了下。 我:“畫的還真是挺清楚,不過有幾個點,以我是設計師的角度提一下。1)2)3)”

編輯:“好的,我再改進下,之后給你看看”

過了半天,編輯又給了一稿。一些不合理的交互變更了一下。 我:“挺好的,之后優先處理你這個東西”(自己也對此產生了興趣)

在溝通中,能發現幾個有趣的東西

專業且重復,通過不斷的溝通讓人對此產生興趣。

對設計師(服務者)的尊重,也會對你本身產生尊重。

用心的東西,人們會發自內心表示贊嘆。也更容易產生親近感。

為什么是黑色:

每個東西在設計前都應該先了解情況,而不是埋頭苦干。苦逼有時候就源自于無知,無解,無溝通。就像追求女孩子,你都不知道別人喜歡什么,不從其身邊人入手,更不了解其情況,單純通過外表去判斷自己的選擇。成功的幾率絕對是渺茫級,做稿如追女,稿不一定多,而是快狠準,迅速命中需求方核心訴求點。

所以每次接稿前都有上面那些零碎的對話。可能是無厘頭,可能是相互扯皮,更多是相互了解,或者說是種默契。初始溝通的暢快,后期交稿的順暢,都會對雙方產生良好的信任感,給未來的合作帶來更多可能性。積極,主動的推進式也讓一稿通過率大幅提升。

回到這個欄目,選擇的黑色是為什么?

編輯:“我們欄目定位是民間的達人,可能并不是特別知名。俗稱的民間能人,已經開始展露頭角,但是還不是為很多人熟知。或許他們有很多背后的故事,或許你看過他(她)的作品。有時候,這些普通的力量更能帶給社會正能量。”

我:“所謂的相似的更容易產生共鳴,大部分網民都是普通的老百姓。或許擁有相似的能力,卻不為人知。就像明星是站在聚光燈下,而這群人是在黑夜里閃著光。”

雙方產生共識:

黑夜里的亮光,更適合這類主題。黑色必然是首選色彩,而白色光潔無比,更適合已經成名的人物。

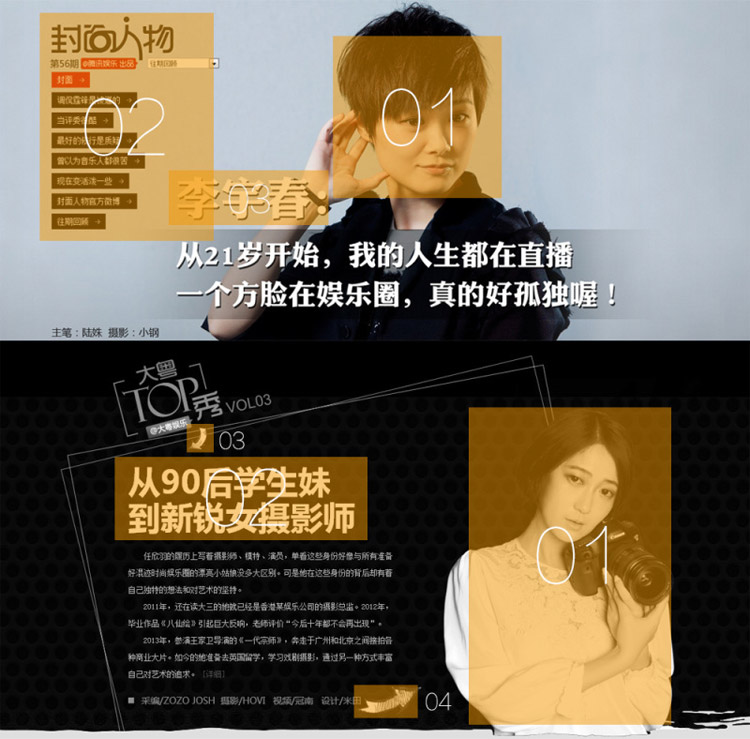

由于是些屌絲達人,黑色更容易襯托這類角色。黑是萬用配色之一,且人物一般是呈現亮色,臉部至少是淺色高亮。做特寫比較合適,能迅速抓住用戶的注意力。

可能改進的部分:

來自體驗小組的一段話:“高端洋氣美少女,采訪稿件不錯,帶視頻圖片,但其作品介紹的入口較隱藏。”(針對當期欄目)

如果要進一步改進設計和體驗,參考是應該了解的第一步。多聽聽別人的意見,看看同類作品的做法。更廣一點說,從雜志和報紙,亦或者身邊的櫥窗,逛街中的店面都有可能找到更為優秀的解決方案。

首屏增加導航欄,學習雜志封面的處理手法。

是否將人物頭像放大?由于不是名人,有趣的動作更容易使人留意。

應該給個往期回顧了

【相關專題】編輯根據設計師的思路自行創作的作品